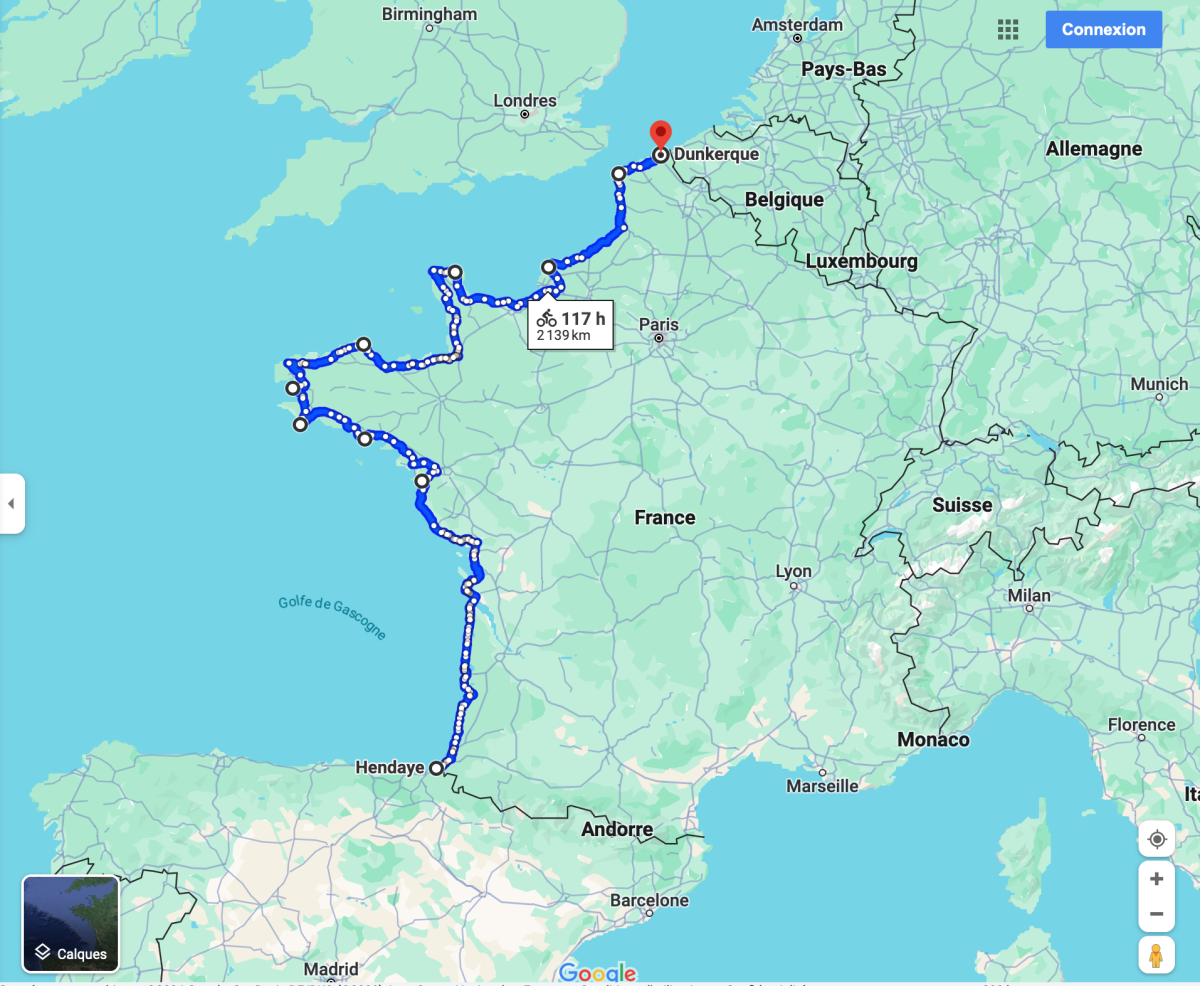

Projet Littoral

De mars à juin 2025, j'ai parcouru le littoral atlantique en vélo tout en tenant une chronique. Entre récit de voyage et essai théorique, cette chronique est un état des lieux du littoral face à la crise environnementale et une réflexion sur les formes de coexistence impliquées dans les modes de vie et les objets technologiques. Il s'agissait de confronter la philosophie-fiction que je défends à la crise environnementale. Celle-ci redonne une étrangeté aux côtes que le tourisme semblait avoir entièrement domestiquées mais elle appelle une autre écriture de l’étrange qui passe par le devenir de corps sans esprit : déchets au lieu de fantômes, rêveries au lieu d’histoires.

Chroniques pour Philosophie Magazine

Je prépare actuellement un livre Vers une écologie des présences. De Biarritz à Ostende en vélo, qui retrace mon parcours.

Le cartographe Claude Masse, qui parcourt en France la région allant du Bassin d’Arcachon à La Rochelle au début du 18e siècle, décrit, dans les textes qui accompagnent sa carte, une côte très peu peuplée, formée de marécages et de dunes mobiles, qui ensevelissent les rares villages. La mer, écrit-il, « fait se dresser les cheveux sur la tête du plus hardi ».

Au cours du 19e siècle, le développement du tourisme balnéaire, la plantation de la forêt des Landes, l’arrivée du chemin de fer transforment entièrement le littoral. Plusieurs guides de voyages en livrent une deuxième description. Sophie de Lalaing qui parcourt les côtes en grande partie à pied sur quatre étés (1886-1890) donne un aperçu très précis des stations balnéaires et des plages qui ressemblent parfois à celles que nous pouvons connaître.

Les deux guerres mondiales, l’introduction des congés payés, l’extension du tourisme, changent pourtant l’aspect de côtes. Se constitue une certaine image des « vacances à la mer » que l’on pourrait rapporter au film de Tati « Les Vacances de M. Hulot ».

Cette image des vacances à la mer semble cependant aujourd’hui s’abîmer dans la crise environnementale. Canicules, incendies de forêt, manque d’eau potable, pollution des eaux, crustacés impropres à la consommation, surtourisme, érosion des falaises, recul du trait de côte, la liste des symptômes en sont multiples et associent ces « vacances à la mer » à une anxiété particulière.

C’est d’abord pour documenter l’état du littoral, dans ce moment charnière que nous vivons, que j’ai parcouru en vélo la côte atlantique de Biarritz à Ostende. J’ai choisi de commencer à Biarritz, parce que la petite ville qui se développe dans la deuxième moitié du 19e illustre bien les différentes facettes de la station balnéaire, dans ses difficultés actuelles aussi. J’ai choisi de m’arrêter à Ostende où, dans le monde d’hier, Stefan Zweig raconte avoir appris la déclaration de guerre, en juillet 1914, et s’être d’un coup réveillé du rêve d’un progrès lent mais stable, d’un monde qui ne changerait qu’en mieux. J’ai choisi de parcourir ce littoral en vélo (et sur un vélo en bambou que j’ai fabriqué) parce que le vélo me semblait se prêter à la découverte d’une nature déjà et irrémédiablement transformée par l’humain et qui pourtant reste le domaine d’un autre qu’humain. C’est l’ambiguïté du littoral que le sentier est bitumé et qu’il longe pourtant la mer que regardait aussi le cartographe du 18e siècle, Claude Masse. Il s’agit d’observer les paysages, les mêmes paysages, au plus près, sans tendre entre eux et moi un parebrise d’une voiture mais sans non plus détourner le regard des transformations qu’ils continuent de subir. Il s’agit bien de « nature writting » mais d’une nature dans laquelle le morceau de plastique usé par la mer passe pour un galet plus coloré que les autres.

Mon but était aussi de réfléchir à la façon dont la littérature et la philosophie peuvent aujourd’hui se confronter à la crise environnementale. Il s’agit non seulement d’écrire, ou de décrire, la crise environnementale mais de le faire sans prendre la place des géographes, des climatologues ou des sociologues. C’est à la fois une question d’écriture et une question de domaine.

Dans le partage actuel des disciplines, la philosophie n’a pas de domaine empirique. L’énoncé « Le niveaux des océans va monter d’au moins 1,50m en 2100 » relève de la climatologie ou de l’océanographie. L’énoncé « Les gens veulent être protégés par des digues qui ne modifient pas le paysage » relève de la sociologie. L’énoncé « La crise environnementale provoque chez les adolescents une anxiété d’un nouveau genre » relève de la psychologie sociale. Que reste-t-il à la philosophie ?

Dans la perspective que je défends, la philosophie s’appuie sur un domaine à part qui est celui de la fiction et du possible en tant que corrélatif de fictions. Ce sont ces récits, ces fictions qu’il s’agit de travailler dans leur écriture même. Dans son livre, The Great Derangment, Amitash Ghosh lie l’écriture de la crise environnementale à la notion d’étrangeté, l’uncanny en anglais, l’unheimlich en allemand. Durant mon parcours, j’ai été frappé par la façon dont la crise environnementale redonne une étrangeté aux côtes que le tourisme semblait avoir entièrement domestiquées. Pour moi, dans le livre que je prépare, il s’agit justement de jouer sur cette étrangeté. Montrer l’étrangeté du littoral et de nos formes de vie, c’est les faire apparaître dans une réalité que l’habitude ne voile pas mais c’est aussi établir que, contrairement au dogme qui nous enferme depuis les années 80, il y a des alternatives.

Sur mon compte mastodon @PierreCassouNogues@mastodon.social